پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ƒٹي‚جڈذ‰î

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰؛‚جژتگ^‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢

‚lپDپ@’ƒ‘ïپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ƒ‘ï‚ً‚¦‚ç‚ش‚ئ‚«‚حپA‚»‚جƒTƒCƒY‚ة’چˆس‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚¸پAچ‚‘نپi’ƒکq‚ج’ê‚ج•”•ھپj‚ج’¼Œa‚ً‘ھ‚èپA‚»‚ê‚ئگ،–@‚ھ‚ ‚ـ‚èˆل‚ي‚ب‚¢‚à‚ج‚ً

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘I‚ر‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚ê‚ھ‘ه‚«‚·‚¬‚é‚ئ•sٹiچD‚إ‚·‚µپAڈ¬‚³‚·‚¬‚é‚ئ‚ز‚ء‚½‚è”[‚ـ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰~Œ`‚ج‚à‚ج‚إ‚حپA’¼Œa‚ھپA–ٌ‚X‡pپA’ƒکq‚ج’ê‚جچ‚‘ن‚ھ”[‚ـ‚é•”•ھ‚ج’¼Œa‚ھ‚S‡p‘OŒمپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬”»Œ^‚إ‚ح’·‚¢‚ظ‚¤‚ج‚³‚µ‚ي‚½‚µ‚ھ‚X‡pپA’Z‚¢‚ظ‚¤‚ھ–ٌ‚V‡pپA’ê‚ج’¼Œa‚ھ‚S‡p‘OŒم‚ج

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚à‚ج‚ً‘I‚ٌ‚ش‚ئ‚و‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–”پA–طگ»‚ج‚à‚ج‚حپA–{ژ½‚ً“h‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ً‘I‚ٌ‚إ‚‚¾‚³‚¢پB’l’i‚حڈپX’£‚è‚ـ‚·‚ھپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هگط‚ةژg‚¦‚خ––‘م‚ـ‚إ‚آ‚©‚¦‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چإ‹ك‚و‚‚ ‚éپAچ‡گ¬‚¤‚邵‚âپAƒ|ƒٹƒEƒŒƒ^ƒ““h‘•‚ج‚à‚ج‚ح”ً‚¯‚½‚ظ‚¤‚ھ–³“ï‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ء‚ةپAƒ|ƒٹƒEƒŒƒ^ƒ““h‘•‚ج‚à‚ج‚حپAگV‚µ‚¢‚¤‚؟‚ح‚«‚ê‚¢‚إپA“h–Œ‚ھچd‚¢‚½‚كلr‚ة‚à

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚è‚ة‚‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپAŒأ‚‚ب‚é‚ئپAگF‚ ‚¹‚µ‚½‚èپA“h–Œ‚ھ”چ—£‚µ‚½‚肵‚ؤژہ‚ةژS‚ك‚ب

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBپ@پ@

پ@پ@پ@پ@ژà

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œأ—ˆپAگ÷’ƒ“¹‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA’ƒ‘ï‚حپAژà‚ھچإ‚àڈd—vژ‹‚³‚êپAچ‚‚•]‰؟‚³‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژà‚حپA‹â‚ظ‚اچ‚‰؟‚إ‚ح‚ب‚پAژg‚¢چ‚ك‚خژg‚¢چ‚ق‚ظ‚اپAڈa‚¢گF–ع‚ة‚©‚ي‚ء‚ؤ‚ن‚«‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هگط‚ةژg‚¢‚±‚ـ‚ꂽژà‚ج’ƒ‘ï‚حپAچ‚Œ‰‚بگlگ¶‚ً‘—‚ء‚ؤ‚«‚½کVگaژm‚ج‚²‚ئ‚«پA“à‚©‚ç

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚¶‚فڈo‚é•iٹi‚ج‚و‚¤‚ب•—ڈî‚ھŒ»‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚µ‚ؤپA‰½‚و‚è‚à‘هگط‚ب‚±‚ئ‚حپAژ¥ٹيپA‚ئ‚‚ةگُ•t‚ج’ƒکq‚ئ‚جگâ–‚ب’²کa‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚ê‚ن‚¦پA’·”N‚ة‚ي‚½‚èپA‰”N‚ج•¶گlپA–n‹q‚ة’؟ڈd‹ژ‚êپAˆ¤ٹك‚³‚ê‚ؤ‚«‚½‚ج‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹}گ{پA’ƒکq‚جژں‚ة‘µ‚¦‚½‚¢‚à‚ج‚حپA’ƒ‘ïپA“ء‚ةژà‚ج’ƒ‘ï‚حپAچإ’لپAˆê‘µ‚¢‚ح‚¨ژ‚؟‚ة

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚邱‚ئ‚ً‚¨ٹ©‚ك‚µ‚ـ‚·پB

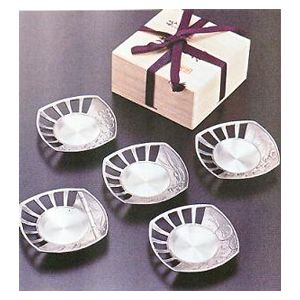

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پڑپ@’ƒ‘ïپ@ڈ¬”»Œ`ŒـŒNژq

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژà‚ج“§‚©‚µ‚ج‚ ‚é’ƒ‘ï‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پڑپ@’ƒ‘ïپ@ƒuƒhƒE“§‚µ–نپ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•’“¸–ن‚ج‚ ‚éژà‚جڈ¬”»Œ^‚ج’ƒ‘ï‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پڑپ@–{ژàگ»پ@’ƒ‘ïپ@ڈ¬”»Œ`’ب–ع

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژà‚ج’ƒ‘ï‚حŒأ—ˆ‚و‚è’؟ڈd‚³‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬”»Œ^‚ح‚»‚ج’è”ش‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پڑپ@’ƒ‘ïپ@ٹp“§‚µŒـگ¹ژqپ@ڈƒژàگ» پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژlٹp‚ة“§‚©‚µ‚ج‚ ‚éژà‚ج’ƒ‘ï‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

“ْ–{•¶‰» پy‚¨’ƒ ‚»‚جژٹ•ں‚ج‚ئ‚«پz‚g‚n‚l‚d‚ض

|